最近、またマメに映画館に通うようになったんですが、通えば、通うほど、映画ってやっぱり映画館で観るのがいいなぁ、と思うようになってきました。

で、有難いことに昭和の映画も最近は、4Kレストアに伴い、リバイバル劇場公開されることが多くなってきました。

そんなわけで今回、見てきたのは「ランボー」(1982)。

あの大ヒットシリーズの第一作目です。

この一作目は初公開の時、岐阜の衆楽館で観ました。あれ、自由劇場だったかな?

印象は渋くて、ちょっと暗いアクション映画。

実は「ランボー/怒りの脱出」(1985)、「ランボー3/怒りのアフガン」(1988)は、ちょこちょこTVで見ることがあったのですが、一作目をちゃんと見るのは42年ぶり。

さて、僕の印象は正しかったのでしょうか?

(あらすじ)

ベトナム帰還兵である主人公は、戦友を訪ねた後、小さな田舎町で食事を取るために立ち寄るが、保安官に「流れ者は問題を起こす」といい、街のはずれまでパトカーで連れていかれる。それでも街に戻ろうとする主人公を保安官は逮捕。保安官事務所で不当に暴力を振るわれた時、ベトナム戦争の体験がフラッシュバックする。彼は保安官たちを倒し、バイクで山の中へと逃走。保安官たちは山狩りをするが、特殊部隊のベテランである彼に次々と倒されていく・・・

今回、見たのは川崎にあるチネチッタ。

実は横浜のみなとみらいにある映画館(家からはこっちの方が近い)でも上映していたんですが、そっちは全77席と小さなスクリーンだったんです。

でもチネチッタは488席の大スクリーンで、音響もデジタル7.1ch。

やっぱり見るなら大きなスクリーンと大音響がいいな、と思い、そっちを選びました。

いやー、良かったです。

やっぱり大きなスクリーンで見るのっていいですね。

土曜日の午前中という時間帯だったんですが、1日1回上映ということもあって半分ぐらい埋まってました。

もう完全に「ランボー/怒りの脱出」や「ランボー3/怒りのアフガン」と毛色が違います。

主人公はベトナム帰還兵ということで差別され、田舎町で何もしていないのに保安官に目を付けられ、嫌がらせを受ける。

この映画で主人公の敵はベトナム軍でも、ソ連軍でも、ミャンマー軍でもありません。

敵は主人公と同じアメリカ人。

それも、田舎の保守的な、偏見に凝り固まったアメリカ人。

国のために戦って、辛い思いをしたのは何のためだったのか・・・

「自分のやってることは正しい、邪魔する敵は悪い外国人だからぶっ殺してもいい」っていう2作目以降とは全然違います。

図式的には「イージー・ライダー」(1969)や「脱出」(1972)に似てるかもしれません。

それで敵である保安官は性格が悪くて頑迷なだけで、悪ではない。

それは彼の部下も同じ。

オレたちの平穏な街を騒がすよそ者は許さねぇ、ってレベル。

ただ保守的で、自分が街を守るためにゴリ押し(不当逮捕)をし、逃げた主人公を捕まえようとしているだけ。

きっと田舎のアメリカ人の、一種の「よくいるタイプ」なんじゃないでしょうか。

そんな「よくいるアメリカ市民」が敵というのは重いですよね。

主人公を追いつめようとする州兵だって、プロの軍隊からしたら素人に毛に生えたようなもの。突撃命令をされても「死ぬのは嫌だ」といって次々と断るし、ランボーを殺した(と早合点した)廃坑の入り口前で記念撮影をするレベル。

ほんと、敵の中に主人公と同レベルのプロはいません。

だから、大人数でも、山の中にいる主人公(アメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーのゲリラ戦のエキスパート)に敵わないのも納得です。

とにかく主人公は本当に無口。

ちゃんと話すのは①冒頭の戦友を訪ねるところ(ちょっと不器用な感じがいい)②無線でかつての上官を会話をするところ(軍隊調)③ラストで上官に自分の苦しかった胸のうちを話すところ(涙)の3回ぐらい。

反対にこの無口さが、哀愁を誘うんですよね。

全てを胸の内にしまってる感じがして。

ただこの映画、全体的にセリフに無駄口が少ないです。

敵である保安官も、相手がベトナムの百戦錬磨の英雄で、自分が不当逮捕したことがキッカケでこの事件が起こってしまったことで、ちょっとした後悔の表情をするんです。

でもそれだけ。

「あいつさえ、ちゃんと自分の身分を話してくれたらこんなことにならかなったのに!]みたいな陳腐なセリフは言いません。

後悔しつつも、それをグっと堪えて、自分の意地(親友が死ぬきっかけを作った主人公を捕まえる)を通さざるをえなくなってるのが、よく伝わってきました。

ただただ90分間があっという間に過ぎていきます。

冒頭のベトナム戦争時代の戦友を訪ねるシーンだけで、「帰還兵で、とっても不器用な人間なんだな」というのが分からせ、その後すぐに保安官の嫌がらせ→不当逮捕→保安官の暴力→ベトナム戦争時代のトラウマフラッシュバック→逃亡、と息つく暇ない展開に。

あっという間に山の中での主人公 VS 保安官たちになります。

フラッシュバックで、「あー、心に闇を抱えてる帰還兵なんだ」と分かります。

そしてその心の闇があるから、彼は他人に心を閉ざし、それが保安官を疑心暗鬼にして、この事件の発端となったのも事実。

彼は「争いたくない。見逃してくれ」と言いますが、拒絶されて戦いを続けざるをえなくなります。

だから彼は州兵や保安官を襲っても、基本は殺すつもりはないし、喜んだりもしません。

そしてラスで、かつての上官に、「ベトナム帰還兵には駐車場係の仕事もない。世間では戦争は終わっているが、俺の戦争は終わってないんだ!」と初めて心の中の苦しみを露呈して泣き崩れる主人公。

グっときますね。

そして元上官に抱きしめられ、自首。

ラストは手錠をかけられて、連れていかれるランボーの姿で終了。

ね、全然、他のランボーシリーズと違うでしょ?

もうお分かりだと思いますが、スカっと爽快!なんてものはこの映画にはありません。

映画を見終わって、残るのはスタローンのやるせない表情です。

やっぱり僕が最初に見た時の「渋くて、ちょっと暗いアクション映画」はまさに的を得てました。

アクションシーンも素晴らしいんですが、この映画の成功はスリムに絞り込まれた脚本です。

絞り込まれたからといって、話が単純だとか、登場人物の深堀りが出来ていないとか、そういうことは全くありません。

演技やシンプルなセリフや回想シーンで、「直接説明しないことを観客に理解させる」という手法が素晴らしく行き届いていると言えます。

(本国で受け入れられなかった)ベトナム帰還兵の哀愁が全面に出てるのは、この1作目だけ原作があり、その影響でしょう。

(2作目以降はオリジナル脚本で、「強いアメリカ」を意識しているらしい)

この脚本もシルベスター・スタローンが参加していますが、微妙な人情の機微は彼の功績なんじゃないかって思ってます。

(僕は個人的にシルベスター・スタローンは人情劇の話作りが上手いと思ってるんです。実際に彼が脚本を書いた超名作「ロッキー」(1976)は基本は人情噺だし、隠れ佳作「パラダイス・アレイ」(1978)なんてガチの人情話だし)

pagutaro-yokohama55.hatenablog.com

ちなみに原作の原題は映画と同じ「First Blood(先制攻撃)」ですが、日本語版のタイトルは「一人だけの軍隊」。このタイトル、映画を見た後だとジーンときます。

そういえばベトナム帰還兵が邪魔もののように扱われるっていうシーンで思い出したのは、「ブラック・サンデー」(1977)。

あの映画でもブルース・ダーン演じるベトナム帰還兵が、職安でぞんざいに扱われるシーンが印象的でした。

pagutaro-yokohama55.hatenablog.com

この映画では映画音楽の巨匠ジェリー・ゴールドスミスが、映画をばっちり盛り上げる音楽を書いています。

そのテーマ曲に歌詞をつけた主題歌がいいんですよ。名曲だと思います。

イメージソングじゃなくて、ちゃんとエンディングで流れます。

とにかく引き締まった、よく出来た映画でした。

「どうせ、スタローンが銃を持ってバンバン暴れる映画でしょ?」と思って、避けている方、是非見て下さい。

確かにアクションシーンは多いですが、とっても味わいがあり、90分を隙間なく楽しめます。

最後にネタとして気になった主人公の元上官・トラウトマン大佐。

この映画で彼の戦争を終わらせたかと思ったら、次の「ランボー/怒りの脱出」で捕虜救出にベトナムに単独潜入させるんですよ。

戦争を終わらせるどころか、火をつけてませんかね??

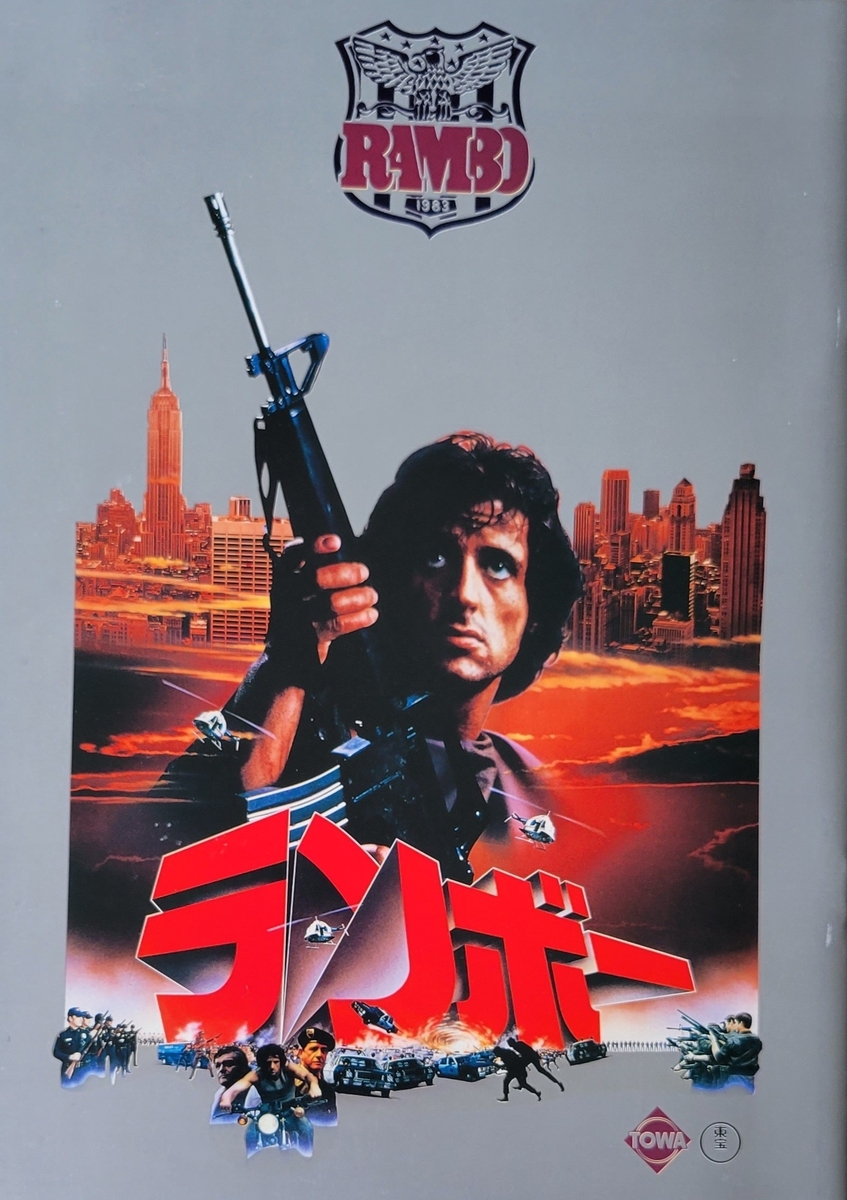

ちなみにパンフレットにはNYっぽい摩天楼をバックに、スタローンが銃を構えてますが、実際の舞台は田舎町で、高層ビルが林立するような都会は1ミリも出てきません。

さすが東宝東和の宣伝部。

DVDはかなりお手頃な値段で新品が入手出来るようです。

↓ もし面白かったらクリックをお願いします!

![ランボー [DVD] ランボー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51hvjF4W+pL._SL500_.jpg)